来源:返朴 ID:fanpu2019

量子力学中那些没来由的随机塌缩、鬼魅般的超距纠缠、令人费解的多路径传播……种种怪异表现,无一不是对确定性因果关联这一物理学律令的乖张挑衅。与之形成鲜明对比的是,相对论不仅自己是恪守律令的模范,甚至还在一定程度上扮演着维护者的角色。那些不具备确定因果属性的理论,几乎都无法进入相对论时空这个堡垒。

量子场论虽然借助狄拉克方程提供的洛伦兹协变性,把大半个身子都已塞进相对论时空中,但那非因果概率的支撑脚,似乎始终都无法跨越相对论时空的门槛。然而人们似乎忘了另一个重要的事实,那就是相对论时空这个堡垒内部,还隐藏着一个秘密花园。在那里,因果关联竟然天生就是用来打破的。也许,量子理论可以踩着这片隐秘空间,最终与相对论彻底相融。

相对论时空

我们知道狭义相对论有两条基本假设:一是光速不变;二是所有惯性参照系中的物理学公式都完全相同,即所谓相对性原理。其实这两条中,后者才是关键核心,至于前者则更像是一种通过实验事实引入的边界条件。也就是说,狭义相对论真正描述的是:满足相对性原理的时空中可以存在一个不随参照系改变而变化的速度。但相对性原理本身并没有要求这个速度就是光速,只不过在我们这个时空中,通过麦克斯韦方程组给出的理论,以及迈克尔逊-莫雷实验的光速不变结论,发现这个速度上限恰好是光速而已。

今天我们就用一个简明易懂的推导,来和各位读者一起重新认识一下狭义相对论时空。具体的推导过程引自2020年3月底发表在《新物理学杂志》(New Journal of Physics)上的一篇论文[1]。这篇论文的主要作者名叫Andrzej Dragan,是一位生于波兰的精神小伙,双臂的纹身格外惹人注意。

论文作者Andrzej Dragan。| 图片来源:University of Warsaw

论文作者Andrzej Dragan。| 图片来源:University of Warsaw

推导的过程只涉及基本的初等数学,即使中学生也可以无障碍掌握,所以希望不喜欢数学的读者也不要习惯性地用视网膜反弹所有数学式子。只要稍微付诸耐心,就可以在几分钟里真实触摸时空本性的奇妙。

我们先来想象两个相对运动的惯性参照系。为了方便,暂且把讨论设定在一维时间t加一维空间x这样的二维平面上。两个参照系中的观测者都会各自手握一套公式,可以将对方告知的坐标参数转换为自己所在参考系的相应参数。为了绕开通讯延迟之类的问题,我们干脆不考虑时间坐标的转换,只关心空间坐标的转换关系即可。

遵照相对性原理的精神,两位观测者所使用的转换公式应该具有完全相同的形式,我们假设这个共同的一般形式为 x‘=α(V)x+β(V)t。接下来我们就通过推导来确定α(V)和β(V)的具体形式。

图中已经说明,两坐标系重合瞬间给出的关系,可以帮我们在式子中消掉β(V),只留下α(V)一项待确定。另外利用普通的式子变形,就可以整理出(x, t)→(x‘, t’)的完整转换关系。至此,从外观上已经能朦朦胧胧看到一点洛伦兹变换的样子了,只不过α(V)的具体形式还没办法确定。

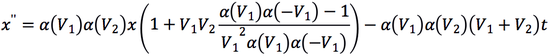

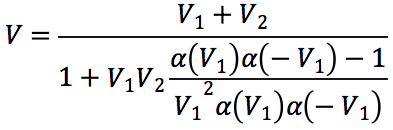

接下来的推导,仅靠两个惯性系已经无法进展了,我们需要考虑三个惯性系相互之间的转换关系。这三个惯性系相互之间都在运动,在甲看来乙的运动速度是,在乙看来丙的运动速度是V2,那么甲看丙的运动速度应该是多少呢?我们先把刚才得到的转换关系迭代使用,(x, t)→(x‘, t’)→(x‘’, t‘’)一番转换下来,我们得到位置坐标的关系如下:

这里再次使用 x‘’=0 时 x=Vt 这个办法,就可以得出:

上面这一堆表达式就是在甲看来丙的运动速度。

同样的套路可以反过来再使用一次,从(x‘’, t‘’)→(x‘, t’)→(x, t)中又可以得到一个甲相对于丙的运动速度-V的表达式。

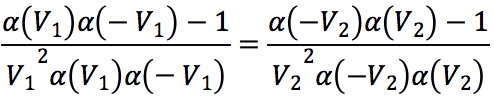

如果现在还没有被加减乘除四则运算搞花眼,仔细端详图中这两大坨表达式,就会发现其中涂黄色的那一小坨必须相等。即:

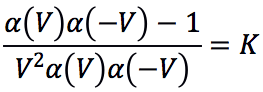

可是这等式左边只是的函数,右边只是的函数,要想对任意和都成立,就只可能是个常数了。也就是:

推导至此,已经胜利在望。接下来只需要动用物理学家坚定的对称性信仰,勇敢地写出α(-V)=α(V),就可以轻松求得 α(V)=(1-KV2)-1/2 这一结果。(细心的读者可能会注意到, α(V)=(1-KV2)-1/2 似乎也应该满足条件,至于为什么要舍去,就姑且留作自行思考的习题吧。)

我们没有求助于任何跟光速有关的条件,就已经完成了整个洛伦兹变换的推导过程。如果K=0,这个变换就退化成伽利略变换,时空里没有速度上限,也不存在某个身份特殊的速度;如果K≠0,时空里就存在一个在所有惯性系里都一样的速度 K-1/2,于是这个速度成了时空本身的固有属性。至于为何刚好 K-1/2=c,我们暂时只能说,这是人家电磁场的本事,放荡不羁的电磁波就是喜欢在相对论时空这座堡垒最边缘的墙壁上肆意窜行。

捎带说一下,K-1/2 也是引力波的传播速度。我们对引力波的实际测速结果已经表明, K-1/2=c 这个假设,目前还足够值得信任。

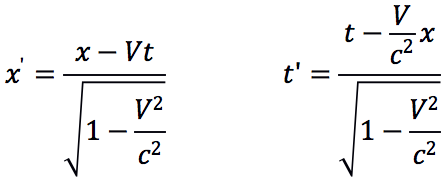

为了验证,我们还是多花一分钟,把 K=c-2 代入α(V),再将α(V)代入先前那个(x, t)→(x‘, t’)变换。最后得到:

没错,这正是我们熟悉的洛伦兹变换。说明我们前面的推导过程确实不是忽悠!

超光速的世界

现在洛伦兹变换已经推导完成,可是没有出现超光速观测者啊?别急,还记得在我们得到

这一结论之后,曾经做过一个基于对称性信仰的假设吗?那个α(-V)=α(V)在不经意之间从我们的眼皮底下偷偷溜进了狭义相对论时空。如果我们假设α(-V)=-α(V)的话,结果又会怎样呢?

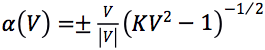

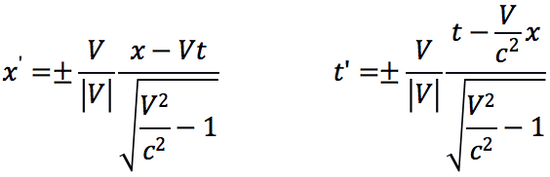

没错,解方程会得到 α(V)=±(KV2-1)-1/2 。粗看会以为这是个与假设α(-V)=-α(V)相矛盾的结果,但是别急着舍去,我们只要稍微调整一下,将其改写为

,就成了一个可接受的结果了。再把 K=c-2 用上,一种新的变换(x, t)→(x‘, t’)便产生了。

这里对号的取舍有些麻烦,因为不会再有V→0的辅助条件来帮忙(不小心透露了前面思考题的答案),而且一维空间与三维空间的情况还不尽相同。不过这些都不影响接下来的讨论,所以我们暂时先忽略这个取舍问题,直接审查其他有趣的性质。

这个新变换所描述的时空,就是隐藏在相对性原理背后那个神奇的超光速世界。从

这个约束条件可以看出,在这里光速成了最低限速,静若处子根本办不到,动若疯兔成了日常。当然神奇的事情还不只是所有运动现象都狂躁症发作,更加光怪陆离的因果乱序才是这个隐秘时空里最有趣的特点。

比如甲向乙扔出一个粒子,在甲看起来是甲先扔出,然后乙才接受到。但在乙看来,这个粒子是先在乙自己手上,然后才运动到甲的手上。也就是说,乙会坚定地认为自己才是发射粒子的一方,而甲则是接受方。如果有法官企图用数学计算来评判是谁撒谎,就会发现两人说的居然都对!

其实,早在相对论刚刚诞生之初,就曾经被人尝试过探索这个超光速世界。只不过,当时的研究者并没有太走心地深入研究,刚刚接触到这么古怪的因果矛盾,就被吓得慌忙逃回亚光速正统时空,从此再鲜有好事者闯入这一领地。

也许此刻会有读者觉得这类研究甚为无聊,除了能让自己加速住进疯人院之外,似乎别无任何用处。但其实随着广义相对论对黑洞的研究逐渐深入,如今人们已经渐渐认识到,这个因果凌乱的超光速时空,与黑洞事件视界所包裹的那个时空存在颇多相似之处。或许这种奇幻世界并不仅是我们的想象,而是真切地游荡在宇宙中的某个地方。

不过年轻的研究者Andrzej Dragan此次犯险涉足这块领地,则又是出于一些不同的理由,因为他透过因果矛盾的迷雾,嗅到了一丝似曾相识的气息,这种气味在量子理论中也曾屡屡出现。

与量子理论暗通款曲

如果用一句话来概括这种味道的微妙,那就是由于超光速观者的存在,因果关联与非因果关联不再浑然天定,而是可以在不同参照系中相互转换。

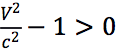

下面的图中画出了一个经典粒子分裂成两个经典粒子,并随后相互远离的过程。这个过程在相对于粒子以亚光速运动的观测者看来,就是图中左侧所示的蓝色Y字形类时世界线。可以想见整个Y字形必然在一个光锥中,因果联系清晰,观者不会有任何困惑。

然而当另一个相对粒子以超光速运动的观测者看来,粒子分裂的过程就会变得不同寻常,整个分裂过程中所有事件连接而成的世界线,成了一条类空世界线。分裂前的粒子与分裂后的两个粒子之间,不存在定域性因果关联。

此外Andrzej Dragan的论文中还讨论了其他几个颇具量子味道的例子,限于篇幅,我们暂且只能再引用其中一个关于量子多路径传播的讨论。

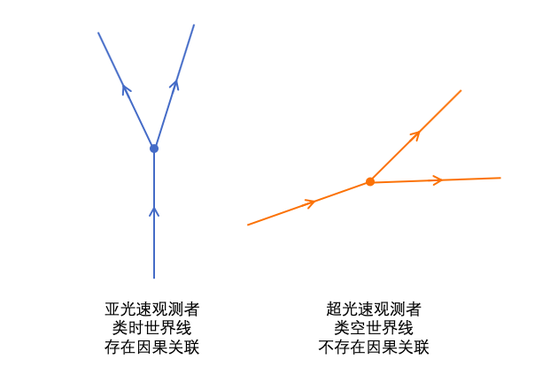

如下图,考虑一个经典光子从A出发,在M处发生反射,最终到达B点。如果想在途中放置设备吸收这个光子的话,我们很自然地会知道一个常识:只能在A→M或M→B这两者之中任选其一,不可能在两条路径上同时都捕捉到光子。这本是一个再平常不过的逻辑,但是当我们从超光速参照系重新审视这个过程时,奇妙而又熟悉的景象就发生了。

在超光速观者看来,事实变成了这样:一个光子从M发出,这个光子既射向了A,同时也射向了B。之所以能确定这两条路径上走的是同一个光子,是因为只能在M→A或M→B二者之一捕获这个光子,而永远不可能在两条路径上同时看到光子。是不是很神奇?!是不是好熟悉?

也许,一些善于换位思考的读者会马上意识到一件事情:从那些超光速参照系看向我们这个龟速世界的所有观者,他们应该早已经习惯了这个因果关联的扭曲,因为我们龟速世界里的所有类时世界线,在他们看来必然都会变成类空世界线。既然这种因果扭曲成为常态,那也就没什么可大惊小怪的了,无非就是把空间坐标和时间坐标对调一下而已[2]。

但其实Andrzej Dragan在这里真正要讨论的问题是:我们在自己的亚光速时空中体验到的那些奇特量子特性,它们表面看上去虽违背了定域因果关联,本质上会不会是因为其因果关联发生在另外一个超光速时空中呢?

这真是一个非常有趣的问题。

如何看待这个脑洞大开的理论

历史上,像Andrzej Dragan这样将因果序与时间序列剥离的脑洞还有很多。其中最著名的当属惠勒-费曼吸收体理论(Wheeler–Feynman absorber theory),这个理论从麦克斯韦方程的时间反演对称性出发,认为方程在t方向和-t方向的两个解都应该保留,不能舍去-t方向的解。于是直接产生了诡异的结论:我们在地球上抖一下电磁场,这个波动不仅会影响1秒钟之后的月亮,也会影响1秒钟之前的月亮!再沿着这个思路发展,光子的发射和吸收过程,就从单向因果变成了双向的互为因果。如果没有吸收者,光源就憋死也发不出光。

惠勒-费曼吸收体理论曾经一度颇为惹人关注,连狄拉克等大师级人物都曾为其添砖加瓦。不过兰姆位移现象的出现,使吸收体理论遭遇了继续发展的障碍。费曼作为这个理论的提出者,经过对兰姆位移的反复思考之后,最后亲自宣布放弃吸收体理论。

这个理论宣告失败后,受其思想启发,后续在引力理论领域还产生了Hoyle–Narlikar理论,在量子理论领域产生了双态矢量理论(Two-state vector formalism)和交易诠释(Transactional interpretation)许多其他类似的理论尝试。当然这些衍生理论至今也都难称主流。

也许将因果序与时间序剥离的这类努力方向并不正确,但作为探索尝试,至少可以帮助我们进一步认清因果律和时间究竟意味着什么。

红包分享

红包分享 钱包管理

钱包管理